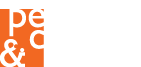

Jeudi 19 juin, i.PEICC et Esprit Libre ont organisé un arpentage littéraire à la médiathèque Pierrevives autour du livre Lutter pour la cité. Habitant·es face à la démolition urbaine (Éditions de la dernière lettre). Les échanges se sont poursuivis en présence de Khedidja Mamou, co-autrice de l’ouvrage.

Cette méthode de lecture collective que constitue l’arpentage, permettent à chacun·e de s’approprier le contenu du livre à travers des extraits choisis, avant de croiser les lectures, impressions et questionnements. Cette rencontre a rassemblé des participant·es issu·es de plusieurs horizons : adhérent·es, stagiaires, services civiques et salarié·es d’i.PEICC et d’Esprit Libre, ainsi que des membres de l’association U-Lab (jeunes architectes, étudiant·es et habitant·es), une volontaire en service civique de la médiathèque Pierrevives, et des salariées de l’association Habiter Enfin !

Un ouvrage qui reflète les réalités vécues

L’ouvrage propose une analyse des politiques de rénovation urbaine à partir de témoignages d’habitant·es, d’enquêtes de terrain et d’entretiens croisés. Il explore les effets de ces projets sur la vie quotidienne et les formes de résistance qui émergent, en replaçant les mobilisations locales dans un contexte plus large, à la fois politique, économique et architectural.

Khedidja Mamou, co-autrice du livre est également architecte, enseignante à l’ENSA de Montpellier et chercheuse en sciences humaines. Elle a apporté des éclairages sur la genèse du livre, nourri de recherches, de témoignages d’habitant·es et de réflexions collectives autour des politiques de rénovation urbaine.

Rénover, mais à quel prix ?

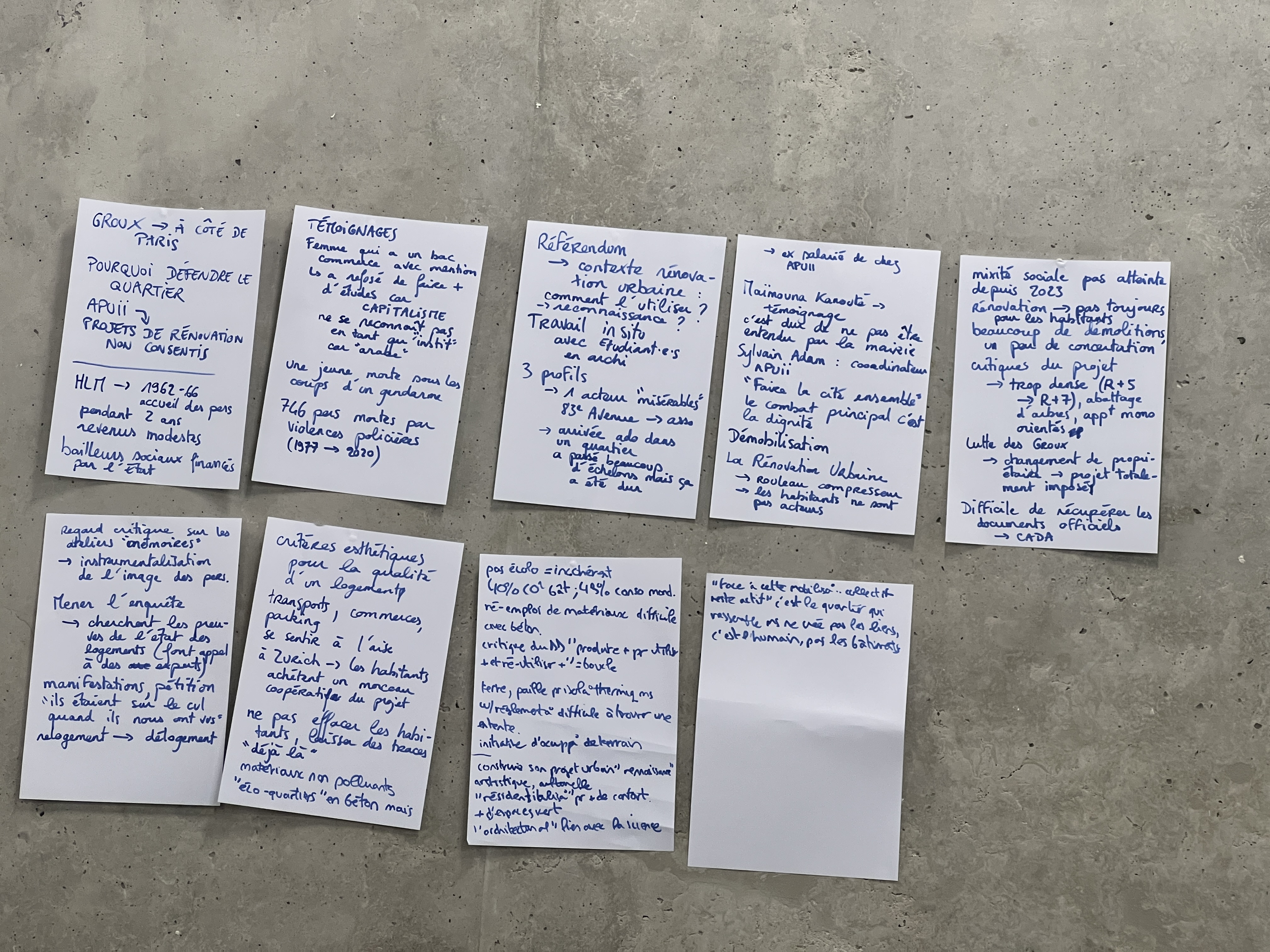

Tout au long des échanges, la complexité des projets de rénovation urbaine est apparue comme un fil rouge. Comment traduire des réalités sociales, politiques et économiques multiples dans des aménagements concrets ? Comment penser les quartiers avec celles et ceux qui y vivent ?

Des notions clés, notamment le concept de « résidentialisation », ont été interrogées. Présentée comme un outil d’amélioration du confort et de la sécurité, elle sert aussi des logiques de cloisonnement, de contrôle de l’espace et de valorisation foncière. Derrière les discours officiels, des objectifs politiques et économiques se dessinent, parfois en contradiction avec le vécu des habitant·es : « C’est l’humain qui rassemble, pas les bâtiments ».

Vécus locaux : entre réaménagements et difficultés du quotidien

Plusieurs témoignages de résident·es du quartier de la Paillade sont venus illustrer ces constats. Certains ont évoqué les clôtures posées dans les quartiers Saturne et Jupiter notamment, ressenties comme des barrières à la circulation et aux liens entre voisin·es. D’autres ont souligné que la démolition de certaines tours, qui abritaient aussi des commerces, a entraîné une baisse de l’offre commerciale dans le quartier. Pour les habitant·es sans voiture, cela complique fortement les démarches du quotidien : faire ses courses, retirer de l’argent ou simplement accéder à des services de base, ce qui peut creuser des inégalités d’accès.

Propriétaires, locataires : entre responsabilités et représentations

Des regards contrastés ont été partagés sur la répartition des responsabilités dans l’entretien des bâtiments et l’implication dans la vie du quartier. Il a été affirmé que certain·es propriétaires dénoncent un manque d’implication des locataires, perçus comme « de passage ». À l’inverse, d’autres estiment que ce sont surtout les bailleurs qui manquent à leurs obligations. Dans les copropriétés, l’absence de coordination complique les démarches et invisibilise les enjeux de terrain.

Un constat revient : plus la configuration est complexe (plusieurs bailleurs, copropriétés...), plus la mobilisation est difficile. Les personnes restent souvent enfermées dans leur statut (propriétaire, locataire...) sans toujours se rencontrer.

Lutter collectivement : entre stratégies et limites

Face à ces constats, des dynamiques collectives émergent pour défendre les conditions de vie dans les quartiers populaires. L’expérience de l’association APPUII a été évoquée, notamment leur approche qui consiste à inclure les habitant·es, quel que soit leur statut, dans les réunions et réflexions. Car au-delà des statuts, ce sont les luttes communes qui rassemblent.

Même si aucun collectif ne parvient à tout obtenir, la persévérance et la clarté des revendications permettent parfois de négocier, voire d’infléchir certains projets. Un point crucial a été évoqué portant sur l’importance de créer des espaces de confiance, des rituels collectifs, pour renforcer les liens et la capacité d’agir ensemble.

Parallèle avec la Mosson, pourquoi ce projet ?

Enfin, une question centrale a traversé les échanges : Pourquoi un projet de rénovation urbaine à la Mosson ?

Il n’y a pas une seule réponse, mais plusieurs pistes ont été soulevées. Pour les élu·es, ces projets offrent une forte visibilité politique, avec des financements largement nationaux. Ils permettent aussi de requalifier symboliquement des quartiers perçus comme « trop différents ».

Mais derrière cette volonté de transformation, se pose la question de l’intérêt réel pour les habitant·es. Ces projets homogénéisent, cherchent à rendre les quartiers « comme les autres », sans toujours prendre en compte leur richesse propre, leur densité ou leur fonctionnement interne.

Au-delà des constats et des désaccords, ces temps d’échange rappellent combien l’écoute, le dialogue et l’implication collective sont essentiels pour faire évoluer les projets urbains au plus près des réalités vécues.

Dans ce contexte, faire preuve de nuance devient indispensable : les visions peuvent diverger, mais c’est en maintenant une écoute réciproque entre institutions et habitant·es que l’on peut construire une base commune, porteuse de sens.

Merci à Khedidja Mamou pour sa présence, à la médiathèque Pierrevives pour l’accueil ainsi qu’à tous les participant•es à cette dernière session d’arpentage de l’année, avant sa reprise courant septembre !

_large.png)